Hintergrund

In den Kommunen vor Ort wird sich mitentscheiden, ob die dringend benötigte Wende zur nachhaltigen Mobilität gelingt oder scheitert, da hier viele der dafür notwendigen Maßnahmen umgesetzt werden müssen. Dabei lösen viele Maßnahmen, zum Beispiel zur Aufteilung von Straßenräumen oder auch Mobilitätsinnovationen wie E-Tretroller, vielerorts heftige Kontroversen aus. Nicht zuletzt deshalb fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen der Forschung für Nachhaltige Entwicklung (FONA) seit 2019 zwei Nachwuchsgruppen, die Pfade für eine kommunale Mobilitätswende erforschen.

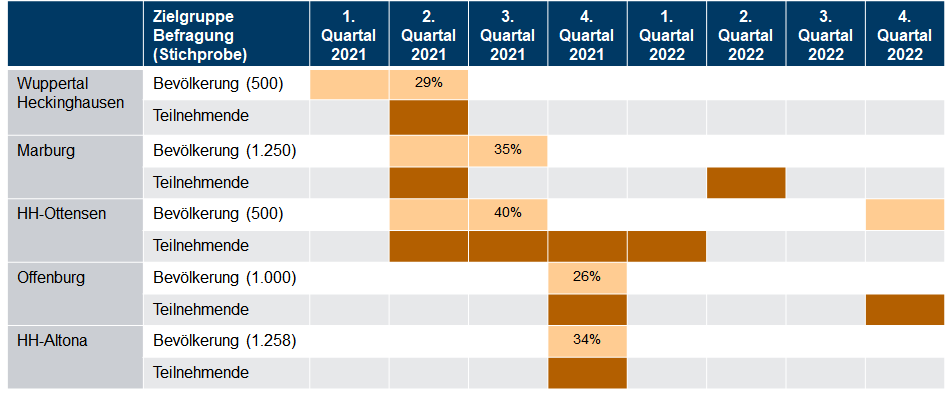

Die Gruppe CIMT an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf konzentriert sich dabei vor allem auf die Rolle von Beteiligung (v.a. der Konsultation) von Bürger*innen, während die Gruppe MoveMe an der TU Dortmund und der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen ihren Fokus auf unterschiedliche Raumtypen (Stadt vs. Umland) legt und dabei insbesondere die Rolle (v.a. digitaler) Schlüsselinnovationen untersucht. Auf der gemeinsamen Abschlussveranstaltung am 26. April diesen Jahres haben beide Gruppen nun Ergebnisse aus Ihrer Arbeit präsentiert. Insgesamt nahmen an der dreistündigen Veranstaltung fast 100 Personen aus Verwaltung, Planung und Wissenschaft teil.

Ergebnisse

Den Auftakt bildete eine Keynote von Anne Klein-Hitpaß (Difu Berlin), in der sie vor allem auf die zahlreichen verwaltungsinternen Hindernisse für eine Mobilitätswende einging wie komplexe interne Verwaltungsstrukturen und durch Bundesrecht beschränke Regelungskompetenzen. Im Anschluss wurden einzelne Forschungsergebnisse im Rahmen von drei parallelen Sessions vertieft.

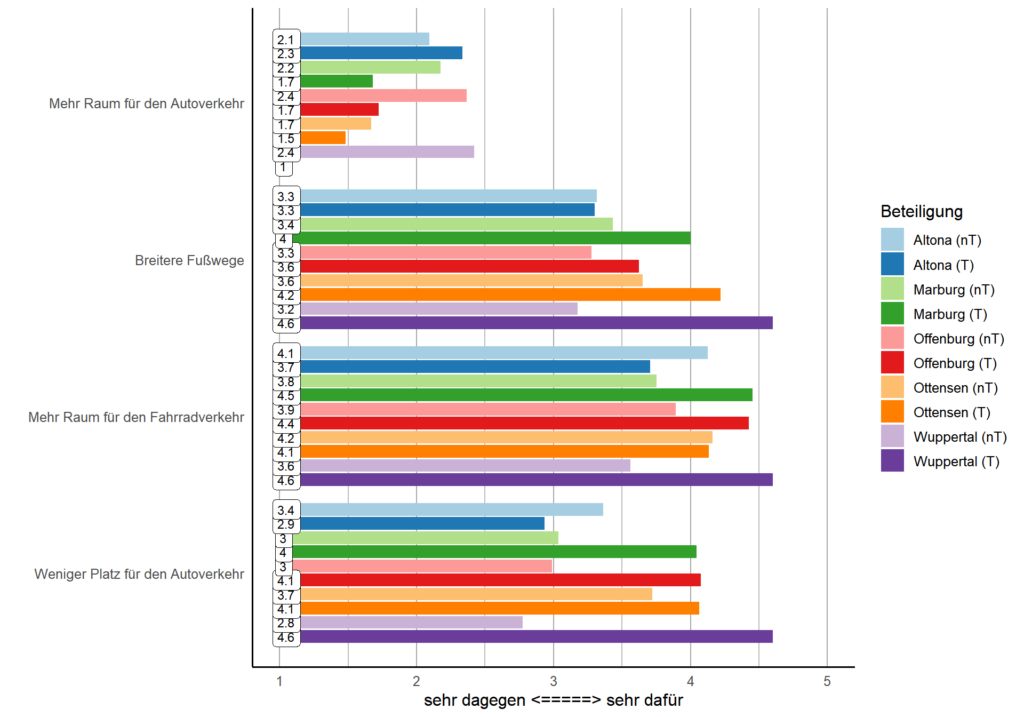

In Session 1 ging es auf Basis von drei verschiedenen quantitativen Befragungen darum, wie Bürger*innen zu Maßnahmen zur Neuaufteilung von Straßenraum stehen. Dabei wurde deutlich, dass es durchaus hohe Zustimmung und Mehrheiten für viele Maßnahmen gibt, auch für Push-Maßnahmen (z.B. Tempo 30 oder autofreie Innenstädte). Uwe Böhme berichtete, dass dabei für Hannover keine Stadt-Land-Unterschiede beobachtet werden konnten. Tobias Escher zeigte, dass vor allem Umwelteinstellungen und die Verkehrsmittelwahl ursächlich für die Einstellung zu solchen Umverteilungsmaßnahmen sind. Viktoria Allert kam zu dem Ergebnis, dass diese Einstellungen in der Folge allerdings eher selten zu konkretem Handeln für oder gegen Verkehrswendemaßnahmen führen. Eine wichtige Rolle kommt dabei der Identifikation mit einer Gruppe zu (z.B. Radfahrenden, oder auch der Nachbarschaft), die dann zu Handeln führt.

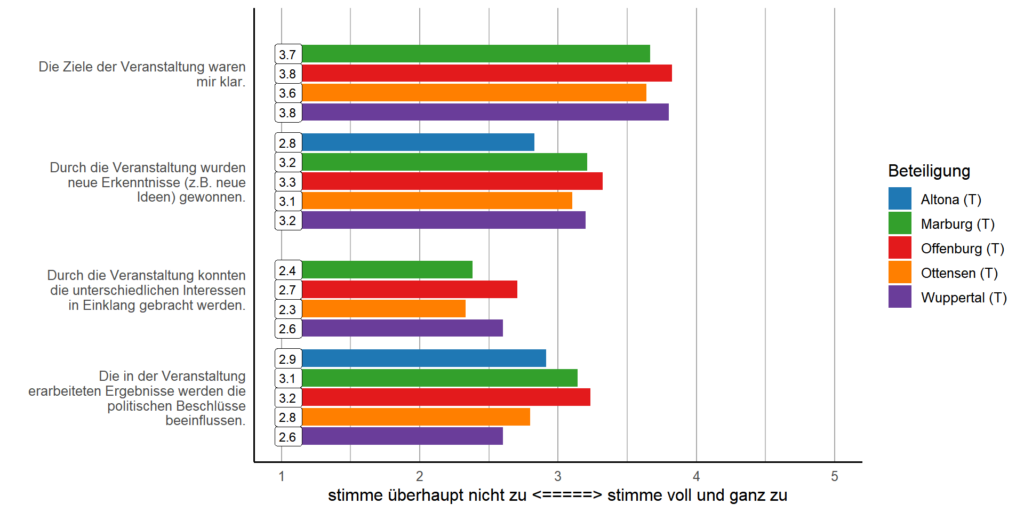

In Session 2 wurden Einschränkungen und Potentiale von Bürger*innenbeteiligung an der Verkehrswende in den Blick genommen. Zunächst einmal wurde festgehalten, dass die konsultative Beteiligung an der Mobilitätsplanung in vielen Kommunen noch nicht allgegenwärtig ist. Dort, wo sie eingesetzt wird, lässt sich durchaus ein Einfluss auf die finale Planungsentscheidung feststellen. Die Forschung von Laura Mark zeigt aber, dass es dafür eine wichtige Rolle spielt, dass die Teilnehmerschaft und deren Beiträge von den Entscheidungstragenden als repräsentativ bewertet werden. Katharina Holec konnte auf Basis von Befragungen zeigen, dass sich Partizipationsverfahren vor allem bei denjenigen positiv auf die Einstellung zur lokalen Demokratie auswirken, deren Präferenzen sich am Ende in der Entscheidung wiederfinden. Der Prozess selbst sorgt damit eher weniger für Akzeptanz, wenn die Maßnahmen grundsätzlich abgelehnt werden.

In der dritten Session stand die Rolle digitaler Innovationen für die Verkehrswende im Mittelpunkt. Dabei wurden zum einen Sharing Dienste untersucht. Fabian Nikscha und Jan Gödde zeigten beide, dass E-Scooter-Sharing vorwiegend vor jungen Männern genutzt wird und dass es aktiver Steuerung bedarf, um Sharing-Dienste insgesamt noch inklusiver zu gestalten. E-Scooter und Ridepooling bieten ein beträchtliches Potential nicht nur in der Stadt, sondern auch im Umland. Zum anderen konnte Nadezda Krasilnikova zeigen, dass mobile Arbeit (Home-Office) auch im suburbanen Raum zu nachhaltiger Mobilität beitragen kann. Dazu muss es aber noch stärker durch Kommunen und die Unternehmen selbst gefördert werden.

In der Abschlussdiskussion kamen Vertreter*innen aus drei Kommunen zu Wort, die in den letzten Jahren intensiv mit den beiden Nachwuchsgruppen kooperiert haben. Sie teilten mögliche Erfolgsfaktoren für die kommunale Verkehrswende aus ihrer Erfahrung in der Umsetzung vor Ort. So empfahl Bastian Hagmaier (Bereichsleitung Mobilität, Hansestadt Lüneburg) beispielsweise, sich bei Information zu und Partizipation an Mobilitätsmaßnahmen vor allem auf die bislang unentschiedenen Personen zu konzentrieren, da die Gegner*innen oder Befürworter*innen schon organisiert und gut vertreten seien. Johanna Grüne (Fachbereich Verkehrsentwicklung & -management, Region Hannover) hob vor allem die wichtige Rolle der Organisation von Mehrheiten in Politik und Verwaltung sowie von lokalen Netzwerken hervor, die in Stadt und Region gemeinsam an der Umsetzung der Verkehrswende arbeiten. Aus ihren Erfahrungen bei der Einführung eines E-Scooter-Sharings in Ronnenberg zog Janine Luschnat (Team Ökologie & Klimaschutz, Stadt Ronnenberg) nicht nur das Fazit, dass Verkehrsversuche sinnvoll sind, um Probleme zu erkennen und Akzeptanz zu gewinnen, sondern auch, dass die Verkehrswende im ländlichen Raum nicht grundsätzlich schwieriger umzusetzen sei, sondern nur anders.

Programm

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über das detaillierte Programm. Die einzelnen Präsentationen können über die entsprechenden Links aufgerufen werden.

| 10:00 Uhr | Begrüßung und Vorstellung MoveMe & CIMT Dr. Lisa Ruhrort (Hochschule für Wirtschaft & Umwelt Nürtingen-Geislingen) Jun.-Prof. Dr. Tobias Escher (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf) |

| 10:20 Uhr | Aktuelle Herausforderungen der Verkehrswende aus kommunaler Sicht Keynote von Anne Klein-Hitpaß (Leiterin Forschungsbereich Mobilität am Deutschen Institut für Urbanistik, Berlin) |

| 10:45 Uhr | Kaffeepause |

| 10:50 Uhr | Auswahl aus drei interaktiven Sessions mit Input aus den beiden Projekten Wenig Platz, viele Wünsche: Wie stehen Bürger*innen zu Maßnahmen zur Neuaufteilung von Straßenraum?

|

| 12:00 Uhr | Kaffeepause |

| 12:15 Uhr | Erfolgsfaktoren für die kommunale Verkehrswende: Fragen an die Praxis Praxisvertreter*innen aus:

|

| 13:00 Uhr | Ende der Veranstaltung |